非洲的育兒智慧:日常對話裡的「潛」影響力,形塑一個人的品格

2025 Jul 30 認識非洲

作者:wowAfrica阿非卡 內容總監 何佩佳

人類在口語溝通時使用感嘆詞,這些看似簡單的詞語,例如「哇!」、「喔!」、「嗯!」、「哎呀!」等,在我們的日常對話中扮演著不可或缺的角色。

在口語溝通時,感嘆詞最主要的功能之一是直接表達和宣洩情感。當我們感到驚訝、喜悅、痛苦、沮喪、贊同或不滿時,一個簡單的感嘆詞往往能比複雜的句子更迅速、更直接地傳達這些情緒。例如,看到令人驚訝的景象時,一句「哇!」就能立即傳達出驚訝和讚嘆之情。這種直接的情感表達有助於溝通者之間快速建立情感連結。

另外,有時一個感嘆詞就能取代一段冗長的話語,例如,當我們遇到突發狀況時,一句「糟了!」就能表達出情況不妙,不需要詳細解釋。這種簡潔性有助於在需要快速反應的場合節省溝通時間。

非洲大陸擁有豐富的語言和文化多樣性,每個國家甚至每個民族都有其獨特的口語表達方式。感嘆詞作為情感宣洩的直接工具,在他們的語言中又扮演著重要的角色。 像是東非國家(肯亞、坦尚尼亞、烏干達等國)廣泛使用的語言——史瓦希里語(Swahili),就會使用 「Ayee! / Aiyyaa!」這個感嘆詞,主要用於表達驚訝、震驚或輕微的痛苦。所以,當人們聽到意想不到的消息時,他們可能會說「Ayee! Kweli? (Ayee! 真的嗎?)」。在西非國家奈及利亞,人們若是使用約魯巴語(Yoruba),他們會使用「Ah!」這個感嘆詞,表達理解、恍然大悟、驚訝或輕微的失望。

( 圖片來源 Photo by Andrew A on Unsplash )

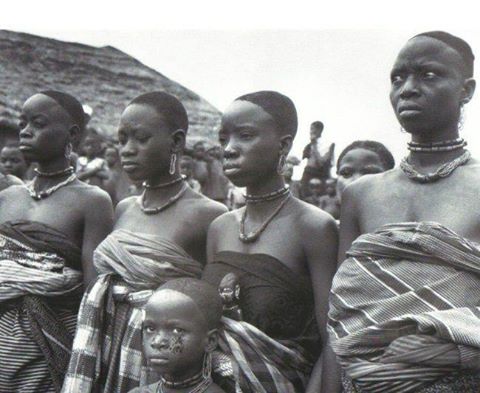

非洲媽媽使用具有道德判斷的感嘆詞,塑造孩子的品格

在盧安達和奈及利亞,母親在與孩子溝通時,不僅會使用感嘆詞來表達情緒,還會融入深刻的文化道德判斷。這些感嘆詞是對當下行為的反應,也是傳遞社會價值觀、規範行為和塑造孩子品格的重要工具,還有反映特定社群對尊重、誠實、勤奮、服從以及社群責任的重視。

盧安達語是盧安達的主要語言。在盧安達文化中,尊重長輩、勤勞和社群和諧是極其重要的美德。母親會透過感嘆詞來強化這些價值觀,例如:Mana we! (音譯:瑪娜 威!),直譯意思為「我的上帝啊!」。

Mana we! 這個感嘆詞常用來表達驚訝、失望或沮喪。當孩子做出不符合預期或不尊重他人的行為時,母親可能會說:「Mana we! Uko sibyo! (我的上帝啊!這樣不對!)」這反映了對孩子行為偏離規範的道德判斷,暗示「你這樣做令我失望,不符合我們社群的期望」。

Mana we! 的出現,是對道德失誤的輕微譴責,也是提醒孩子行為的後果。

奈及利亞的文化極其多元,但對服從、勤奮、家庭榮譽和對長輩的尊重是普遍的價值觀。母親們的感嘆詞常融入這些道德判斷,例如:Kai! (音譯:凱!)。

當孩子行為無禮、懶惰或不尊重長輩時,母親會嚴肅地說:「Kai! Ba kyau!(Kai! 不好!) 」。

「Kai!」不是簡單的驚訝,而是一種帶有權威的訓誡,明確表達了對孩子行為的道德否定,強調了社群對良好行為的期望。它暗示「你這樣做是錯誤的,不符合我們的禮儀」。

上述感嘆詞的例子,雖然源自不同非洲國家,但都是母親們在日常生活中向孩子潛移默化地傳遞社群道德規範。透過語氣、語境和特定的詞語選擇,這些母親們不僅表達情感,更在引導孩子認識什麼是「對」的,什麼是「錯」的,進而塑造孩子做出符合社群期望的品格和行為。

( 圖片來源:Photo by Nappy on Unsplash)

非洲媽媽有意識地選擇用詞,傳遞社群價值觀

除了感嘆詞,許多詞彙的選擇和使用方式,其背後原因也是源自於植根於自身的文化傳統、社群價值觀和育兒哲學。這些詞彙同時也是母親們傳遞知識、培養品格、建立親子連結的重要語言工具。

盧安達 (Rwanda)

以盧安達為例,在盧安達語 (Kinyarwanda) 中,母親會使用特定的詞彙來教導孩子在不適當的時候不要開口說話。這反映出盧安達文化中對尊重、禮儀和適當行為的重視。這些詞彙通常帶有制止、提醒或輕微訓誡的意味。

當盧安達母親想要制止小孩做某件事,或是要求小孩安靜一點時,他們會使用的詞彙是「Ceceka! (音譯:切切卡!)」。

這個詞彙是最直接可用於表示——「安靜!」或「閉嘴!」的命令。當孩子在不應該說話的場合,例如大人正在嚴肅談話、會議中、宗教儀式上,或孩子大聲喧嘩干擾他人時,母親會用這個詞來迅速制止他們。根據語氣的輕重,這個詞可以是很嚴厲的命令,也可以是帶有耐心的提醒。它強調的是立刻停止發言。

在另一個情境中,當盧安達母親想要提醒和教導小孩要有禮貌時,他們會使用的詞彙是「Gira ubwenge! (音譯:吉拉 烏布溫格!)」,這個詞的意思是「要有智慧!」或「聰明點!」。當孩子在不恰當的時機發表不經思考的言論時,母親可能會說「Gira ubwenge!」,暗示小孩子應該先思考再說話,或者判斷情境是否適合開口。

上述詞彙的使用,反映的是盧安達社群擁有以下這些道德判斷和文化價值觀:

- 尊重長輩與權威:在盧安達文化中,對長輩和有地位者的尊重是核心價值。孩子在大人說話時插嘴被視為不尊重,因此母親會嚴格糾正,教導孩子在長輩面前應保持謙遜和傾聽。

- 秩序與和諧:社群重視秩序和和諧。孩子在不適當的場合喧嘩或發表不當言論,會擾亂這種秩序。母親的制止是為了維護社群的協調氛圍。

- 言行得體:說話的時機、方式和內容都被視為個人品德的一部分。母親教導孩子何時保持沉默、何時發言,是在培養他們作為社群成員應有的禮儀和判斷力。

- 耐心與傾聽:「Tega amatwi!」尤其強調了傾聽的重要性。這不僅是一種語言習慣,更是一種培養孩子耐心和理解他人觀點的道德教育。

這些看似簡單的詞彙,是盧安達母親在日常生活中潛移默化地傳遞著複雜的社會規範和道德原則,教導孩子成為一個有禮貌、有智慧且受人尊重的社群成員。

衣索比亞(Ethiopia)

在衣索比亞,阿姆哈拉語是官方語言,也是主要的溝通語言之一。衣索比亞的文化深受其深厚的歷史和宗教(尤其是衣索比亞東正教)影響,非常重視尊重長輩、謙遜、秩序以及言行得體。因此,母親在教育孩子關於何時說話、何時保持沉默時,會使用特定的詞彙,這些詞彙不僅傳達指令,也蘊含著文化道德判斷。簡而言之,就是衣索比亞版本的「閱讀空氣」養成過程。

當衣索比亞母親想要制止小孩做某件事,或是要求小孩安靜一點時,他們會使用的詞彙是「ዝም በል! (音譯:Zim bel!)」,這是最直接的命令,意思是「閉嘴!/ 安靜!」。當孩子在大人說話、討論嚴肅事情、進行宗教儀式、或是在公共場合吵鬧時,母親會用這個詞來立即制止他們。這個詞彙的嚴厲程度取決於母親當下的表情和聲調,可以確定的是它明確傳達了小孩子在當前的發言行為是不被允許且不符合當下場合的。

在另一個情境中,當衣索比亞母親想要提醒與教導禮儀時,他們會使用的詞彙是「 አስተውል! (Astewil!)」,意思是「注意!/ 留意!/ 思考!」。如果孩子在不恰當的時機說出不經思考或冒犯他人的話,母親可能會說「Astewil!」,暗示孩子應該三思而後言,或者判斷情境是否適合開口。這個詞彙代表著母親對孩子應具備判斷力和言行得體的期望,也是在培養孩子對場合的敏感度。

上述詞彙的使用,反映的是衣索比亞社群的以下核心道德判斷和文化價值觀:

- 尊重長輩與權威:衣索比亞社會對長輩和有地位的人極為尊敬。孩子在大人說話時插嘴或不禮貌地打斷,被視為對長輩的嚴重不敬。母親的糾正旨在灌輸這種根深蒂固的尊重觀念。

- 秩序與莊重:在家庭、社區或宗教場所,維持秩序和莊重是基本要求。孩子的不當發言或喧鬧會破壞這種和諧與莊重,因此需要被制止以維護社會規範。

- 言行得體與謙遜:說話的時機、內容和方式被視為個人品德的體現。母親教導孩子何時保持沉默、何時適時發言,是在培養他們作為社群成員應有的謙遜、智慧和禮儀。

- 傾聽與學習:尤其是「Ademṭ!」這個詞,強調了傾聽的重要性。在重視知識傳承和智慧累積的文化中,傾聽被認為是學習和成長的基礎。母親在教導孩子安靜的同時,也在培養他們耐心和從他人那裡學習的能力。

( 圖片來源:Photo by Nappy on Unsplash)

盧安達媽媽和衣索比亞媽媽,他們有點像!

衣索比亞和盧安達這兩個國家雖然地理位置不同,但是透過上述兩個例子,你應該隱約感覺到它們在文化道德背景和母親教育孩子的道德要求方面存在相似之處。

在文化道德背景方面,這兩個國家都普遍傾向於集體主義,而非個人主義。所以,個人被視為家庭和社群的一部分,而非獨立的個體。家庭(包括大家庭)和社群的福祉往往優先於個人慾望。還有,人們普遍認為個體之間是相互依賴的,互相支持和幫助是生活的基本準則。

其次是對長輩的極度尊重,這一點不只出現在衣索比亞和盧安達,更是許多非洲國家共同擁有的文化特徵。他們將長輩是為知識、智慧和經驗的載體,所以他們會重視長輩的意見和建議。除了心態方面的重視,在群體裡也要求年輕人在長輩面前,應展現出謙遜、禮貌和服從的態度,包括在言行舉止上的自律。

最後是重視秩序和和諧,尤其是內部的秩序與和諧,這一點體現於他們偏好避免公開衝突,維持人際關係的和諧。

基於上述文化背景,衣索比亞和盧安達的母親在教育孩子時,在尊重與服從、傾聽與觀察、誠實和責任感等方面的道德要求有著相似性,因為他們的核心目標都是培養出有品德、有禮貌、負責任且能夠融入並貢獻社群的個體。他們的育兒價值觀圍繞著這些共同的文化道德核心,透過日常互動和特定的口語用詞,將這些世代相傳的價值觀融入到孩子的成長中。

非洲的育兒智慧

不只是盧安達、奈及利亞、衣索比亞,許多非洲國家的母親在跟小孩子溝通時所使用的感嘆詞和詞彙,不單單只是說話的聲音,它們本身也變成了一種教育方式和環境,透過生活中的點滴互動,潛移默化地向下一代傳遞著幾代人傳承下來的智慧和做人道理。

這些感嘆詞和詞彙不僅為日常對話增添力量與情感,更作為傳承文化的關鍵語言工具,在塑造個人品格、培養符合社群期望的下一代以及維繫社群凝聚力上,扮演著不可或缺的角色。

本文選擇聚焦於母親,是因為在許多非洲文化中,母親作為孩子的主要照護者和情感連結的建立者。從母親的角度來看,我們能清楚地看到語言是怎麼在每天的生活和最親近的關係裡,一點一滴地把文化智慧和做人道理,傳遞給孩子。我並非否定父親在養育責任上的重要性,父親在管教、樹立權威和帶領孩子認識社會方面,也同樣扮演著非常關鍵的角色。

儘管父母在孩子品格塑造上的角色各有側重,但泛非洲文化普遍認為,爸爸媽媽的角色是相互補足的。母親和父親都扮演著不可或缺的角色,他們共同努力,培養出符合社群期望、有道德、負責,並能為集體奉獻的下一代。此外,泛非洲文化也普遍相信,父母的影響力最終會融入整個「『村莊』的集體養育」中。不只是爸爸媽媽,就連祖父母、叔叔阿姨、鄰居、年長的兄弟姐妹,甚至是社群的各種儀式和傳統故事,都在一起塑造著孩子的品格。

在非洲文化中,有一句經典諺語完美詮釋了他們的育兒觀——「養育一個孩子需要整個村莊。It takes a village to raise a child. 」。這句話不僅強調了撫養孩子是整個社群的責任,還有其中的榮譽感。

當孩子表現出色、有所成就時,這份榮譽屬於整個社群,因為大家都為此付出了心力。反之,如果孩子行為不當,整個社群也會感到羞恥,並共同承擔糾正的責任。在這種集體養育的模式下,孩子會從村莊裡的每個人身上學習品格、技能以及社會規範。

(圖片來源:Photo by A n v e s h on Unsplash )

封面照片來源:Photo by Andrew A on Unsplash