傾聽馬達加斯加自然的聲音

2015 Oct 31 認識非洲

作者:賴奕諭

馬達加斯加是個生物與生態多樣性極為豐富的國家。幾千萬年前這座世界第四大島嶼開始與板塊分裂,最終形成一個遺世而獨立的地方。這樣的地質現象反映在動植物演化結果上,該島目前已知的13,000個物種便有超過80%屬於全世界的特有種。也因為如此,這個生態熱點從法國殖民政府一直到近年來跨國組織、在地非營利組織等機構,都致力於開發或是調查這個未知的生態寶庫。

然而,馬達加斯加並不是只有動植物的存在而已。多數人往往在考量生態熱點的環境保育、觀光旅遊時,會忽略要將生存於其中的人與文化給納入思考範圍,甚至有些人視當地住民為破壞「全球人類共有資產」的元兇,企圖將人們都趕出這些區域。1980年代起,馬達加斯加政府企圖修正並規劃一連串的環境保育法規、增設國家公園與保留區,成為當時非洲第一個意識到環境保育與經濟發展須取得平衡的國家。目前該國共有20座國家公園與31座保留區,在此基礎之下,該國觀光業——特別是生態旅遊業因此更為蓬勃的發展。當初與政府簽訂契約而離開國家公園、保護區的當地人也逐漸投入觀光旅遊的相關工作,他們與森林等資源、空間的互動關係開始改變。

一起走進國家公園

要我說對馬達加斯加國家公園的看法,不得不說我印象最深刻的是聲音。

「聲音?」或許你會疑惑地這麼問道。

沒錯!已經習慣以視覺來認識這個世界的我們,其實很少有機會真的認真地以其他的感官感知周遭的環境。領狐猴(Black-and-white Ruffed Lemur)是目前狐猴科中體型最大的一種。牠們通常會在清晨的時候集體嚎叫,我第一次聽到那個聲音的時候,有種自己彷彿身在侏儸紀公園的感覺。一般來說,牠們的叫聲得以用來宣示領域主權,也能夠用來聯絡彼此的感情,有時甚至是用來警告夥伴周遭有危險靠近。叫聲響亮到可以傳到兩公里以外的地方。

居住於潮濕雨林地面的馬島夜鷹(Madagascar Nightjar)則是另一種極端。這個隱藏在枯葉堆中的鳥類,白天總是安安穩穩的躲起來在睡覺,晚上才會開始活動。有趣的是,至今尚未有任何人有記錄到牠們的聲音,也沒有人可以確定牠們是不是就沒有聲音。

這也是為什麼我會說印象最深刻的反倒是聲音。還沒走進國家公園,便已經牢牢記住了領狐猴的聲音,更別說是走進雨林之後聽見的各種聲音,那絕對是屬於馬達加斯加森林的重要印記。

影片中的聲音為領狐猴叫聲,至於圖片則是左領狐猴,右為馬島夜鶯

事實上當然馬達加斯加不是只有雨林而已,國家公園的類型也因此相當多樣。我在旅行期間總共走訪了四座國家公園:包含了兩個雨林型的國家公園Andasibe、Ranomafana,以及兩個以特殊地質地形為特色的國家公園Isalo、Tsingy,風格各異。

每個國家公園在入園之前,都必須要僱用當地的嚮導,並繳交基本的規費,這個價錢隨著不同時數、特定目的行程也會有差異。舉例來說,你可以選擇要求當地嚮導著重於介紹植物、鳥類、爬蟲類或是狐猴等等,有些較為專業者還會請嚮導在行前列出清單,以確保自己想看見的東西都有見著。因此,有些國家公園除了帶隊的嚮導之外,還會有一批專門替觀光客在國家公園裡頭追蹤狐猴、鳥類等動植物的當地人,以減少遊客等待時間、提升效率。

而真正走進國家公園以後,它的國家公園特性也與非洲大陸的那些又有所差異。由於這座島嶼並沒有大型掠食性動物,觀光客得以直接走入國家公園與動植物近距離的接觸。我想這不只限於觀光客而已,這隱含著過去在這些地方人與動植物的關係也同樣是如此的緊密關聯著。

被訂定為世界文化遺產的Tsingy國家公園,以廣袤的石灰岩地形聞名

換言之,國家公園不是從古至今都只有這些動植物存在著。在我走訪幾個國家公園的過程中,或多或少都能夠看見一些人群過往的遺留。比如在Ranomafana國家公園裡Tanala人的墓葬遺跡,還有其舊社聚落的遺跡。Isalo國家公園也能夠看見當地原住民Bara人以洞穴作為家族墓葬的傳統,或是地面上隨處可見、用以跟祖先神鬼溝通的三角石堆。顯然走進國家公園之後見到的是人、動植物與土地之間曾經的一脈相連,我們卻在當代有了對他們關係不一樣的想像。

國家公園在保護什麼

馬達加斯加的國家公園與保留區建置大致可以區別為兩個時期。第一個是在法國殖民時期,政府根據具有高經濟價值的樹木分布範圍劃定保留區,用以確保輸出來源是穩定的。在政府獨立之後,曾有十幾二十年仍然延續殖民政府的政策,直到1980年代才開始重新調整整個環境保育的法規與機構建置。

由於想要達到環境保育與經濟發展的平衡,政府與當地人簽定契約,協議讓他們離開國家公園的預定地,並協助人們找到適宜的工作型態,其中也包含著國家公園與保留區設立之後的觀光業發展。此外,國家公園與當地人的關係在馬達加斯加政府的法律規定中,當地人不得於國家公園範圍內伐木、狩獵與放牧牛隻,植物僅能因藥用因素採集。時至今日,實際的景況顯然與政府當時預計達成的目標有段不小的落差,甚至因為讓當地人可以繼續在國家公園或是保留區周遭開發,反而更為加速對環境的壓力與負擔。

在Andasibe,除了國家公園以及私人的保留區之外,其他區域成為大公司雇用當地人以及菲律賓、巴基斯坦、印度移工伐木的地方。而居住在Ranomafana國家公園周邊的Tanala人摒棄了政府原先推廣他們從事的水稻耕作,仍舊依循著傳統刀耕火種的耕作型態在生活。至於世界文化遺產Zafimaniry,人們則是因為無法仰賴觀光收益而持續從事刀耕火種的耕作模式,周遭的林地逐漸消失。

被訂定為世界文化遺產的Zafimaniry,過去周圍茂密的森林如今則是光禿禿的

實際上馬達加斯加當然也還是有不少人依賴著觀光旅遊業過活。以比例最極端的Isalo國家公園為例,周遭的城鎮即有將近90%的居民是靠著觀光收入生存的。既然如此,為何當初馬達加斯加政府所規劃的環境保育與觀光旅遊政策並沒有達到成效?

就環境保育政策而言,政府當初為了解決刀耕火種對於環境的破壞,發展的錯誤植林計畫使得人民的生計陷入不斷的惡性循環。馬拉加西人在耕作前大多以燒墾的方式清理土地上的雜草、藉此增加土壤中的養分,種植作物數年以後便會暫時休耕,換到另外的土地繼續耕作。由於馬達加斯加原生種的植物無法在短時間成長得相當高大,為求休耕期間林木得以更為茂密,政府引入松樹與尤加利樹等外國樹種,卻造成土壤養分更加快速的流失。在越來越少土地得以耕作的情況下,人們只好往更多原生林開發,促使馬達加斯加這座「綠島」成為我們今日眼前的「紅島」。至於那些被引入的外來樹種,政府不願承認自己的錯誤,反倒告訴人民可以將木材做為木炭、家具等等之用,當地的伐木業才因此越趨發達。

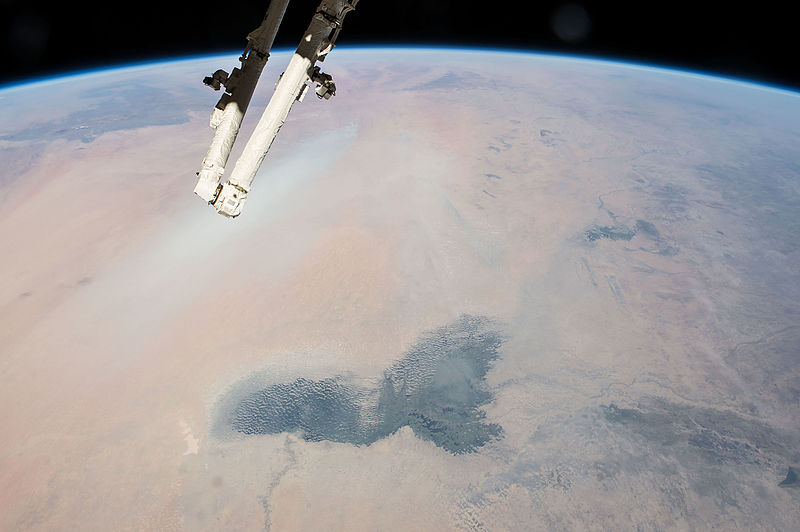

昔日的綠島成為紅島,馬達加斯加的土壤侵蝕問題更是嚴重

除此之外,在Andasibe有許多與雨林保育工作相關、有著跨國組織或是NGO在背後支撐的私人保護區、研究中心。他們各自有其目標及作為,與整個國家的政策走向不見得一致,讓同個地區、同樣的生態系統碎形化成為不連續體。其中,造成碎形化最大的關鍵在於當地人以及伐木業等公司。特別是國家公園建立之初,那些與政府簽訂契約離開的居民仍於國家公園四周持續開墾,在Ranomafana國家公園邊界以外的地區甚至因為當地人的耕作型態直接已是光禿禿的一片。有鑑於此,馬達加斯加政府近年來嘗試要將跨國政府以及NGO設立的保護區與研究中心合作,使其與國家公園得以串聯成連續的區域,讓生態系統可以再完整,而能否完成整合顯然還很難說得清。

傾聽他們的聲音

面對當前困境的解方是什麼?除了國家政策上的改革,或許更重要的是學著傾聽他們的聲音。這裏所說的他們既是動植物它們的聲音、瞧它們到底需要什麼樣的環境之外,也意味著我們必須多在意些當地人的聲音。

在Ranomafana國家公園的時候,我便正好聽見來自首都的導遊以及當地的嚮導在吵這個問題。許多遊客想像馬達加斯加與非洲大陸的那些國家公園一樣,雇用首都旅行社所安排的導遊便可以應付所有工作,當地嚮導的重要性就這樣被削弱,甚至就沒有作用。如此一來,不難理解為何不少當地人最後都還是選擇重操舊業,因為政府想要他們轉作其他的工作,但這些工作卻又無法真正讓他們發揮所長,也不足以讓他們溫飽。

追根究底,這現象很大一部分是受到遊客對非洲大陸國家公園的觀光型態以及既存印象所影響。非洲特別是東非大草原的觀光業遠近馳名,其國家公園因為有許多大型肉食性動物的關係,必須坐著車遠遠的觀察。這樣的方式因為離觀察目標甚遠,不太需要過於鉅細靡遺的知識,是不是當地人做嚮導就不是件必要的事,只要能夠知道那些動物的習性即可。但馬達加斯加的自然環境與條件卻與非洲大陸迥然不同。因為沒有大型且肉食性的動物,馬達加斯加的國家公園是能夠直接用步行的方式,近距離的觀察動植物。也因此,這樣的自然條件是更加需要有當地嚮導的地方知識才有辦法避免不必要的危險、對整個生態環境也有較完整的認識。

傾聽馬達加斯加自然的聲音,生態與人在其中恐怕是根本理不清、分不開了。

Photo Credit:賴奕諭

參考資料:

Gezon, Lisa

2006 Global visions, local landscapes: a political ecology of conservation, conflict, and control in Northern Madagascar. U.S.: AltaMira Press.

Harper, Janice

2002 Endangered Species: Health, illness and death among Madagascar’s people of the forest. Durham: Carolina Academic Press.